学术前沿 | 临床治疗新方案:复因医用贻贝粘蛋白联合微针高效治疗黄褐斑

黄褐斑(melasma)是一种慢性、获得性面部色素增加性皮肤病,临床表现为对称分布于面颊、前额及下颌深浅不一、边界不清的淡褐色或深褐色斑片,亚洲育龄期女性发病率高达30%,易复发,难治愈。光电治疗不当易激惹黄褐斑反复并加重,而微针治疗有助于改善黄褐斑,降低复发率。近日,河南大学人民医院联合河南省人民医院皮肤科进行了《微针导入复因贻贝粘蛋白治疗黄褐斑临床观察》。

实验方法:

选取2023年11月-2024 年1月就诊于河南省人民医院皮肤美容中心的31例黄褐斑患者作为研究对象,均为女性且处于稳定期,年龄20~45岁。

左右面部随机分为观察侧和对照侧,均采用微针导入治疗,观察侧导入贻贝粘蛋白,对照侧导入生理盐水,每2周治疗1 次,共治疗 3次。

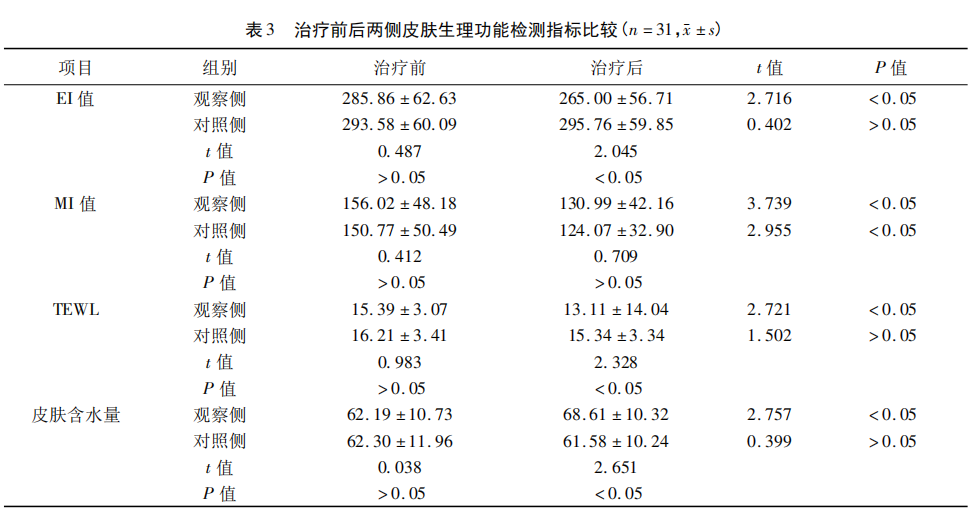

分别于首次治疗前及末次治疗后2周,评估患者黄褐斑面积和严重程度指数(MASI) 评分,检测患者同一皮损部位的红斑指数(EI) 、黑素指数(MI)、角质层含水量和经皮水分流失率(TEWL) 。使用分光光谱测色仪检测L值、a 值、b值(L值为色彩亮度坐标值,L值越小皮肤灰度越高,L值越大亮度越高; a值为皮肤的红绿色饱和度; b 值为黄蓝饱和度) 用于定量分析色素沉着程度及其变化。

治疗结果:

黄褐斑面积和严重程度指数(MASI) 评分:

观察侧:治疗前为(6.59±2.77) 分,治疗后为(4.08±2.19) 分,差异有统计学意义 (t=5.784,P<0.05) ;

对照侧:治疗前为 (5.88±2.46) 分,治疗后为(5.22±2.19) 分,差异无统计学意义(t=2.005,P>0.05) 。

治疗后,观察侧MASI评分低于对照侧。

L 值、a 值、b 值、EI 、MI 、TEWL及皮肤含水量值如下:

观察侧在接受微针导入MAP治疗后,MASI评分、MI值、EI值、a值和b值均降低,L值升高(均P<0.05),而对照侧单一微针治疗的效果相对有限,这进一步验证了复因贻贝粘蛋白在多重机制上对黄褐斑的改善作用。

原文如下: